Sequenze urbane

Urban sequences

La ‘città senza nome’ di cui parlerò in questo testo è la città contemporanea rappresentata in quelle immagini eminentemente ‘anonime’ che sono le immagini di sorveglianza, prodotte da un dispositivo di sorveglianza ottica che con il tempo è diventato sempre più capillare, tanto da essere presente in tutto il territorio urbano, al di là delle tradizionali distinzioni tra pubblico e privato. Immagini senza nome, prive di un ‘autore’ e molto spesso anche di uno ‘spettatore’, salvo quei rari casi in cui un evento di cronaca, spesso tragico, le porta alla ribalta, elevando le videocamere che le hanno prodotte al rango di occhi penetranti capaci di restituirci l’identità di un assassino o di un terrorista. Immagini per lo più inutili, dunque, registrate a ciclo continuo da dispositivi che contribuiscono ad arricchire senza sosta quell’immenso e caotico archivio di immagini non viste che caratterizza la nostra cultura visuale contemporanea. Un archivio iconico che in anni recenti è però diventato spesso terreno di caccia per artisti che invece di lavorare sulla produzione di nuove immagini, hanno preferito scegliere la strada dell’appropriazione di immagini già esistenti: la strada del montaggio, del détournement, nel tentativo di svelare le diverse logiche di potere/sapere che sottendono le molteplici forme di visualizzazione che circolano nella cultura contemporanea. Nelle pagine che seguono prenderemo in considerazione alcune delle possibili modalità di intervento artistico su queste immagini, commentando le opere di artisti contemporanei che hanno condiviso l’interesse per il fascino e le insidie dello sguardo sorvegliante.

1. Forme della sorveglianza ottica: dal campo sociale al campo artistico.

Possiamo definire come sorveglianza ottica – distinguendola per esempio dalle forme di sorveglianza acustica – l’esercizio di una qualche forma di controllo ed eventualmente di disciplina attraverso lo sguardo, attraverso l’atto del guardare. La forma paradigmatica di questo tipo di sorveglianza, come è noto, è stata descritta da Foucault in Sorvegliare e punire facendo riferimento al dispositivo spaziale del Panopticon di Jeremy Bentham, a cui Foucault riconduce la genesi dell’idea di ‘società disciplinare’. Il funzionamento di questo dispositivo, vero e proprio ‘diagramma di un meccanismo di potere ricondotto alla sua forma ideale’, si fonda su una precisa disposizione spaziale degli elementi e su una radicale asimmetria dello sguardo: nella struttura del Panopticon – struttura flessibile di esercizio della disciplina, applicabile indistintamente a prigioni, ospedali, manicomi, scuole, fabbriche – vige una radicale distinzione tra chi guarda e chi è visto. Tra il guardiano che siede nella torre centrale, che vede tutto senza essere visto, e coloro che sono ospitati nelle celle disposte a raggiera intorno a questa stessa torre centrale, che sanno di essere visti senza poter però identificare la fonte dello sguardo che li osserva. In questo modo il Panopticon di Bentham, in pieno spirito utilitarista, poteva assicurare la massima efficacia disciplinare con il minimo dispendio di risorse: al limite, questa struttura ideale in cui ‘la visibilità è una trappola’ poteva funzionare anche in assenza del guardiano, in quanto il principio della disciplina, la consapevolezza di poter essere oggetto di uno sguardo, veniva interiorizzato dai soggetti stessi sottoposti al controllo. Il potere si sarebbe così sganciato dal soggetto che lo esercita, funzionando per così dire in modo automatico.

Con la comparsa delle immagini video e con la diffusione di videocamere sempre più leggere e flessibili, la sorveglianza ottica si rende indipendente dalla forma cristallina ma pur sempre vincolante della struttura architettonica prevista dal Panopticon, e assume una molteplicità di funzioni istituzionali, sociali, scientifiche e militari. Diffondendosi in modo capillare sul territorio, penetrando gli spazi sia pubblici che privati, le videocamere di sorveglianza moltiplicano l’efficacia dello sguardo asimmetrico senza dover però ricorrere ad alcuna forma di reclusione dei soggetti osservati. L’esercizio della disciplina si diffonde sul territorio dando vita a forme di controllo generalizzato: come scrive Deleuze, dalla ‘società disciplinare’ descritta da Foucault siamo ora passati a una ‘società del controllo’. L’immagine video gioca un ruolo fondamentale in questo passaggio: grazie a una delle sue caratteristiche fondamentali, il feedback immediato, la possibilità di vedere in diretta le immagini captate dalla videocamera, essa consente di moltiplicare esponenzialmente la portata dello sguardo sorvegliante, di accrescere a dismisura la sua pretesa ‘panottica’, rendendo potenzialmente l’intero spazio sociale uno spazio visibile, trasparente, controllabile.

Le conseguenze psicologiche, politiche e sociali della diffusione capillare di questo sguardo sorvegliante diventano a partire dalla fine degli anni ’60 oggetto di tutta una serie di sperimentazioni da parte di artisti che lavorano sul tema della sorveglianza avvalendosi di una serie flessibile di forme mediali che vanno dalla performance alla fotografia, dalla scrittura alle video installazioni. Vito Acconci nella sua performance intitolata Following Piece (1969) (fig. 3) sceglie a caso delle persone incontrate per strada e le segue fino a quando queste non entrano in uno spazio privato. Il pedinamento può durare pochi minuti, se una persona entra in una casa o in una macchina, o diverse ore se questa si reca in un ristorante o al cinema. Il resoconto di ogni pedinamento viene poi documentato da Acconci con dei pannelli che contengono fotografie, un testo in cui vengono enunciate le ‘regole’ della performance, e appunti su cui sono annotati con precisione gli orari e i luoghi in cui la persona scelta è stata seguita. Sophie Calle nel 1981 chiede a sua madre di recarsi in un’agenzia di investigatori privati e di pagare un detective che la segua, scriva un resoconto dettagliato delle sue attività, e raccolga delle prove fotografiche della sua esistenza. La forma finale di quest’opera (fig. 5) intitolata The Shadow (Detective) (Sophie Calle 1985) sono dei pannelli su cui sono riportate sia le foto che ritraggono l’artista in una serie di luoghi che richiamano il film La donna che visse due volte (un cimitero, un parco, un museo), sia i resoconti scritti dal detective e dalla stessa Sophie Calle, che naturalmente è consapevole di essere seguita e spia a sua volta il detective, ignaro di essere lui stesso oggetto di sorveglianza.

L’elenco di questo tipo di opere potrebbe proseguire, evidenziando ulteriormente la varietà di strategie, di dispositivi e di forme di presentazione di cui gli artisti si sono avvalsi nel corso del tempo per esplorare la dimensione estetica, psicologica e politica dello sguardo sorvegliante. Tra questi, un ruolo particolare spetta a quelle opere che hanno lavorato sulla funzione della sorveglianza attraverso l’uso di immagini video, prodotte ex novo da videocamere collocate all’interno di video installazioni concepite come veri e propri dispositivi di sorveglianza, o riprese come un materiale di found footage di cui bisogna esplorare il potenziale narrativo e immaginario e la portata politica e sociale.

2. Video installazioni come dispositivi di sorveglianza.

Al primo gruppo appartengono una serie di opere realizzate a partire dalla fine degli anni ’60 da artisti che si interessano alla funzione di sorveglianza nel quadro di una più ampia riflessione sulla relazione tra opera e spettatore, in un dialogo serrato con il mondo della performance, dello happening, della body art e dell’arte concettuale. Opere che, come abbiamo detto, prendono nettamente le distanze dai precetti dell’estetica modernista elaborata da Clement Greenberg e Michael Fried – astrazione, formalismo, autonomia dell’opera d’arte dal contesto sociale e politico, appello a una visione concepita come sguardo istantaneo, rifiuto della teatralità – per mettere invece in primo piano la relazione ‘teatrale’ dell’opera con il corpo dello spettatore, la durata e la performatività della fruizione, l’incompletezza e la precarietà dello sguardo, così come la valenza psicologica, sociale e politica dell’esperienza spettatoriale.

Il tratto comune delle opere di Michael Snow, Bruce Nauman e Dan Graham che prenderemo ora in considerazione è quello di indagare la relazione di sorveglianza lavorando su alcune delle caratteristiche specifiche del medium video, ma considerandolo al tempo stesso come un medium plasmabile, flessibile, capace di assumere conformazioni diverse a seconda delle funzioni a cui è destinato.

Da un lato in effetti il video sembra possedere delle caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza ottica. La possibilità di vedere in diretta, in tempo reale, al presente, le immagini captate da una videocamera in dispositivi a circuito chiuso, così come quella di dissociare il vedere dall’esser guardati, distanziando la videocamera dal monitor su cui ne vengono visualizzate le immagini. La possibilità di ‘coprire’ integralmente uno spazio, moltiplicando le videocamere e riducendo al minimo il fuori campo, così come quella di effettuare delle riprese automatiche in continuità, senza stacchi, e quindi senza cesure nella registrazione del flusso temporale. Tutte queste caratteristiche evidenziano, come scrive Anne Marie Duguet, che il principio della sorveglianza è in qualche modo ‘costitutivo’ della stessa immagine video .

Dall’altro, in tutte queste opere il video viene utilizzato come un medium altamente flessibile, dotato di una serie di virtualità che possono essere attualizzate in un numero indefinito di dispositivi, giocando sulla leggerezza e sulla mobilità delle videocamere, così come sulle molteplici forme e posizioni che possono assumere i monitor. Il termine ‘dispositivo’ è da intendersi qui nel senso quasi letterale del ‘disporre’, dell’organizzare nello spazio una serie di elementi capaci di produrre un’esperienza, di riorganizzare seppur momentaneamente l’esperienza sensibile di un soggetto. Questo sembra essere infatti lo scopo delle video installazioni con cui lavorano gli artisti sopra citati, nel tentativo di ridefinire continuamente le relazioni tra videocamera, monitor e corpo dello spettatore, tra guardare ed esser visti, esplorando le diverse possibili articolazioni dell’idea di sorveglianza ottica.

La video installazione di Michael Snow intitolata De La (1969-1972) (fig. 6) mette in scena la macchina che l’artista aveva utilizzato precedentemente per l’opera intitolata La Région centrale (1969-1970) (fig. 4): una videocamera montata su un braccio meccanico mobile che le consente di riprendere in continuità lo spazio circostante, seguendo traiettorie che hanno una velocità costante ma un’inclinazione sempre mutevole. In La Région centrale, collocata nel mezzo del paesaggio naturale inabitato di una montagna del Quebec, la videocamera lo esplora a 360 gradi secondo punti di vista sempre mutevoli, descrivendo un percorso labirintico che da un lato mira a una completezza panottica e dall’altro disorienta completamente lo spettatore, facendogli perdere il senso della propria collocazione nello spazio. In De La, questa sorta di scultura cinetica viene riportata all’interno dello spazio della galleria e montata su una pedana circolare circondata da quattro monitor che diffondono in diretta l’immagine captata dalla videocamera. L’esplorazione panottica dello spazio chiuso della galleria si complica nel momento in cui la videocamera casualmente riprende l’immagine che compare sui monitor: un momentaneo effetto di feedback che crea una breve ma vertiginosa mise en abîme.

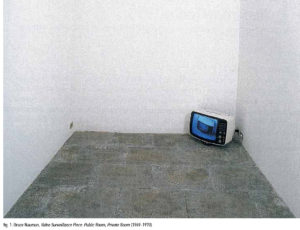

In Live/Taped Video Corridor (1969-1970) (fig. 2) Bruce Nauman usa il live feedback per produrre un’esperienza di estraniamento nel soggetto che entra all’interno della video installazione, costituita da un corridoio lungo e stretto (dieci metri di lunghezza, cinquanta centimetri di larghezza) all’inizio del quale è posta, in alto, una videocamera che lo inquadra, e in fondo al quale si trovano invece due monitor sovrapposti. Il monitor posto più in alto mostra un’immagine fissa del corridoio vuoto, mentre sul monitor più in basso lo spettatore vede l’immagine ripresa dalla videocamera collocata all’inizio del corridoio in alto e puntata verso l’interno. Man mano che avanza all’interno del corridoio, e quindi man mano che si allontana dalla videocamera, ciò che compare sul monitor è la sua figura inquadrata da dietro che diventa sempre più piccola: anziché consentirgli di avvicinarsi sempre di più alla propria immagine, come avviene in uno specchio, il movimento verso il monitor lo allontana sempre di più dalla propria immagine, che gli sfugge inesorabilmente. Al posto di una identificazione di sé, abbiamo una forma di dissociazione, una perdita della propria immagine, un essere ‘rimosso da se stesso’. In Video Surveillance Piece: Public Room, Private Room (1969-1970) (fig. 1) questo gioco con la funzione di sorveglianza e con l’espropriazione della propria immagine viene riproposto attraverso un dispositivo diverso, consistente in due stanze collocate l’una di fianco all’altra, in entrambe le quali vi sono una videocamera e un monitor. La prima stanza è aperta ai visitatori, mentre la seconda è chiusa. Nella prima stanza, quella pubblica, è collocata una videocamera che invia le proprie immagini al monitor collocato nella seconda stanza, quella privata. Le immagini riprese dalla videocamera collocata in questa stanza privata vengono invece inviate al monitor collocato nella prima, quella pubblica. Il risultato è che lo spettatore vede nel monitor della stanza pubblica in cui si trova una ripresa dall’alto del monitor collocato nella stanza privata, su cui compare la sua immagine davanti al monitor della stanza pubblica. Come in Live/Taped Video Corridor, l’immagine di sé gli risulta irraggiungibile, mentre come in De La di Michael Snow il feedback in diretta determina degli effetti disorientanti di mise en abîme.

Tra il 1974 e il 1976 Dan Graham realizza una fitta serie di video installazioni in cui la relazione tra lo spettatore e la propria immagine ripresa dalla videocamera e trasmessa dal monitor viene esplorata in tutta la sua complessità, generando degli effetti di smarrimento e di disorientamento che giocano sia con la separazione tra videocamere e monitor che con l’accostamento tra immagini elettroniche e immagini speculari. A differenza delle video installazioni di Michael Snow e Bruce Nauman che abbiamo appena preso in considerazione, in cui il feedback delle videocamere era sempre in diretta, Dan Graham introduce spesso nelle sue video installazioni un leggero slittamento temporale (time delay), di pochi secondi, tra il momento della ripresa delle immagini da parte della videocamera e il momento della loro comparsa sul monitor. Come esempio emblematico di questa serie di video installazioni concepite spesso come variazioni sugli stessi elementi e accompagnate da un’acuta riflessione teorica sulle specificità temporali dell’immagine video e sulla sua differenza rispetto ad altre tipologie di immagini (cinematografiche, speculari), possiamo prendere quella intitolata Present Continuous Past(s) (1974) (fig. 7), leggendone la dettagliata descrizione fattane dallo stesso Dan Graham, che risulterà meno disorientante se confrontata con l’illustrazione proposta dall’artista: “The mirrors reflect present time. The video camera tapes what is immediately in front of it and the entire reflection on the opposite mirrored wall. The image seen by the camera (reflecting everything in the room) appears 8 seconds later in the video monitor […]. If a viewer’s body does not directly obscure the lens’ view of the facing mirror the camera is taping the reflection of the room and the reflected image of the monitor (which shows the time recorded 8 seconds previously reflected from the mirror). A person viewing the monitor sees both the image of himself, 8 seconds ago, and what was reflected on the mirror from the monitor, 8 seconds ago of himself which is 16 seconds in the past (as the camera view of 8 seconds prior was playing back on the monitor 8 seconds ago, and this was reflected on the mirror along with the then present reflection of the viewer). An infinite regress of time continuums within time continuums (always separated by 8 seconds intervals) is created. The mirror at right-angles to the other mirror-wall and to the monitor-wall gives a present time view of the installation as if observed from an ‘objective’ vantage point exterior to the viewer’s subjective experience and to the mechanism which produces the piecès perceptual effect. It simply reflects (statically) present time”.

Prese nel loro insieme, tutte queste video installazioni – a cui potrebbero esserne aggiunte molte altre, da Allvision (1978) di Steina Vasulka, al recente Mapping the Studio I (Fat Chan- ce John Cage) (2000) di Bruce Nauman – hanno in comune l’idea di lavorare sullo sguardo sorvegliante della videocamera attraverso tutta una serie di variazioni su un dispositivo che comprende, oltre alla stessa videocamera fissa o in movimento, uno o più monitor, un sistema di feedback a circuito chiuso, degli specchi, e infine degli spazi pubblici o privati, aperti o chiusi. Disponendo in modo via via diverso questi elementi, artisti come Michael Snow, Bruce Nauman, Dan Graham e Steina Vasulka articolano la relazione di sorveglianza in forme mediali sempre diverse, giocando con alcune delle specificità del medium video ma al tempo stesso dando luogo a dispositivi a volte molto diversi gli uni dagli altri. Mirando spesso a produrre nel soggetto un effetto di straniamento percettivo, questi dispositivi agiscono sia come media identitari che come locative media, nel senso che mettono in gioco la percezione che lo spettatore ha di sé e della propria collocazione nello spazio. Una percezione di sé e una collocazione che sono messe in crisi attraverso diverse forme di espropriazione della nostra stessa immagine – che sfugge anziché avvicinarsi, o viene dislocata in uno spazio diverso rispetto a quello in cui ci troviamo, o ancora ci viene riproposta attraverso un time delay che perturba il nostro bisogno di autoriconoscimento.

3. Le immagini di sorveglianza come found footage.

Il secondo gruppo di artisti che prenderemo ora in considerazione lavora sul tema della sorveglianza in modo profondamente diverso rispetto alle opere appena esaminate. In opere come Der Riese (1983) di Michael Klier, Aus Liebe zum Volk (2004) di Eyal Sivan, o ancora Ich glaubte Gefangene zu sehen (2000) e Gegen-Musik (2004) di Harun Farocki le immagini di sorveglianza non sono prodotte in diretta da dispositivi elaborati ex-novo dagli artisti ma piuttosto riprese come materiale found footage dalle innumerevoli videocamere di sorveglianza che costellano in modo capillare i più diversi spazi pubblici e privati. Immagini riprese a ciclo continuo da videocamere posizionate in modo da controllare nel modo più efficace possibile lo spazio inquadrato e che si muovono in modo meccanico, automatico, senza essere animate da un’intenzionalità riconoscibile, salvo rari casi. Immagini anonime, in gran parte prive di alcuna utilità, su cui gli artisti lavorano con finalità differenti, a volte per rivelarne le latenti potenzialità narrative, a volte per esibirne il ruolo nel dispiegamento di un controllo sociale generalizzato e onnipervasivo.

Der Riese di Michael Klier (fig. 8) comincia mostrandoci, sullo sfondo di una musica di wagner, le immagini di un aereo che atterra ripreso da una videocamera collocata sulla torre di controllo dell’aeroporto di Tegel a Berlino: una lontana citazione di Triumph des Willens (1935) di Leni Riefenstahl, e il primo di una serie di accostamenti spiazzanti tra queste immagini anonime e musiche che spaziano dalla musica classica al jazz. Seguono immagini delle strade di Amburgo e Berlino viste dall’alto, una sala di controllo piena di monitor, un lago con una barca a vela goffamente seguita dai movimenti meccanici della videocamera, lo sportello di una banca, un benzinaio, un locale di strip tease, uno scalo ferroviario, una spiaggia, un bar, e così via. All’interno di questa serie di immagini anonime si insinuano a volte delle brevi sequenze che sembrano avere un qualche potenziale narrativo, quasi fossero frammenti di storie possibili: un malato portato via da un’ambulanza, una ragazza che gioca a frisbee nel giardino di una villa di lusso mentre poco dopo una macchina entra dal cancello, un giovane che ruba in un negozio e che viene inquadrato dalla videocamera di sorveglianza con il custode che sta allertando le guardie, e infine un uomo che spinge violentemente una donna in una porta di servizio di un supermercato, sotto lo sguardo perplesso dei presenti… Nel corso della visione di questo film fatto di immagini la cui forma è diretta espressione dei dispositivi di sorveglianza che le hanno prodotte – inquadrature fisse e in plongée, brevi panoramiche e zoom realizzati con movimenti meccanici, bianco e nero, bassa qualità – lo spettatore vive l’esperienza di una continua ricerca di senso, il bisogno di scoprire la narrazione che si nasconde dietro un montaggio apparentemente casuale, o quantomeno la possibilità di riconoscere in Der Riese una sorta di moderna ‘sinfonia della città’ realizzata con le immagini prodotte dalle videocamere di sorveglianza.

Diverso il caso di Aus Liebe zum Volk del cineasta israeliano Eyal Sivan (fig. 9). Se la provenienza delle immagini di Der Riese era incerta, qui invece non vi può essere alcun dubbio. Le immagini che vediamo sono il prodotto dell’immenso apparato di controllo sociale che era stato messo in funzione dalla polizia segreta della Germania dell’Est, la Stasi, attraverso dei complessi sistemi di archiviazione di cui la video sorveglianza elettronica era solo una delle componenti. Sivan recupera queste immagini e ce le mostra con l’accompagnamento della voce di un narratore che le conosce bene, ‘dall’interno’: il Maggiore S., ufficiale della Stasi, che racconta la sua esperienza nel 1990, subito dopo la caduta del regime. In Aus Liebe zum Volk non si tratta più, come in Der Riese, di scoprire il potenziale di finzione che si nasconde in immagini di sorveglianza anonime e ordinarie, ma piuttosto di contemplare attoniti l’estensione di un sistema di controllo che mirava a rendere pienamente trasparente lo spazio sociale, annullando ogni distinzione tra pubblico e privato, e considerando ogni cittadino come un potenziale sospetto. L’operazione di denuncia condotta da Sivan con le immagini della Stasi viene generalizzata da Farocki ed estesa a tutte le immagini con cui nel mondo contemporaneo vengono esercitate le più diverse funzioni di controllo dello spazio sociale: il movimento dei detenuti nello spazio della prigione, ma anche quello dei clienti in un supermercato, come in Ich glaubte Gefangene zu sehen. Attraverso una complessa operazione di montaggio che mescola immagini di found footage di provenienza estremamente diversa, ma in cui prevalgono quelle che Farocki chiama operational images – immagini automatiche connesse al funzionamento di qualche sistema – veniamo messi di fronte all’esistenza di un universo iconico del quale eravamo a malapena consapevoli, e che invece permea tutti gli strati della nostra vita quotidiana, sondando lo spazio in cui viviamo in tutte le direzioni e di fatto producendo un regime di pieno controllo del visibile non troppo dissimile da quelli sognati dai regimi totalitari, sebbene policentrico e complesso. Lavorando non tanto sulla creazione di inediti dispositivi di sorveglianza, quanto sul détournement di immagini esistenti, le opere di Michael Klier, Eyal Sivan e Harun Farocki ci mostrano ancora una volta come nel corso del tempo la funzione della sorveglianza si sia concretizzata di volta in volta in configurazioni mediali diverse, rispetto alle quali il compito dell’artista è quello di esibirne il funzionamento, le potenzialità e le insidie, attraverso operazioni di montaggio diverse ma accomunate dall’intento di analizzare criticamente una regione ampia e spesso inesplorata di quella che potremmo chiamare l’iconosfera contemporanea.

Diverso il caso di Aus Liebe zum Volk del cineasta israeliano Eyal Sivan (fig. 9). Se la provenienza delle immagini di Der Riese era incerta, qui invece non vi può essere alcun dubbio. Le immagini che vediamo sono il prodotto dell’immenso apparato di controllo sociale che era stato messo in funzione dalla polizia segreta della Germania dell’Est, la Stasi, attraverso dei complessi sistemi di archiviazione di cui la video sorveglianza elettronica era solo una delle componenti. Sivan recupera queste immagini e ce le mostra con l’accompagnamento della voce di un narratore che le conosce bene, ‘dall’interno’: il Maggiore S., ufficiale della Stasi, che racconta la sua esperienza nel 1990, subito dopo la caduta del regime. In Aus Liebe zum Volk non si tratta più, come in Der Riese, di scoprire il potenziale di finzione che si nasconde in immagini di sorveglianza anonime e ordinarie, ma piuttosto di contemplare attoniti l’estensione di un sistema di controllo che mirava a rendere pienamente trasparente lo spazio sociale, annullando ogni distinzione tra pubblico e privato, e considerando ogni cittadino come un potenziale sospetto. L’operazione di denuncia condotta da Sivan con le immagini della Stasi viene generalizzata da Farocki ed estesa a tutte le immagini con cui nel mondo contemporaneo vengono esercitate le più diverse funzioni di controllo dello spazio sociale: il movimento dei detenuti nello spazio della prigione, ma anche quello dei clienti in un supermercato, come in Ich glaubte Gefangene zu sehen. Attraverso una complessa operazione di montaggio che mescola immagini di found footage di provenienza estremamente diversa, ma in cui prevalgono quelle che Farocki chiama operational images – immagini automatiche connesse al funzionamento di qualche sistema – veniamo messi di fronte all’esistenza di un universo iconico del quale eravamo a malapena consapevoli, e che invece permea tutti gli strati della nostra vita quotidiana, sondando lo spazio in cui viviamo in tutte le direzioni e di fatto producendo un regime di pieno controllo del visibile non troppo dissimile da quelli sognati dai regimi totalitari, sebbene policentrico e complesso. Lavorando non tanto sulla creazione di inediti dispositivi di sorveglianza, quanto sul détournement di immagini esistenti, le opere di Michael Klier, Eyal Sivan e Harun Farocki ci mostrano ancora una volta come nel corso del tempo la funzione della sorveglianza si sia concretizzata di volta in volta in configurazioni mediali diverse, rispetto alle quali il compito dell’artista è quello di esibirne il funzionamento, le potenzialità e le insidie, attraverso operazioni di montaggio diverse ma accomunate dall’intento di analizzare criticamente una regione ampia e spesso inesplorata di quella che potremmo chiamare l’iconosfera contemporanea.

[english]

The “nameless city” I want to talk about here is the contemporary city represented by those eminently anonymous images, the ones of surveillance cameras which, over time, have taken over the entire urban area, going beyond any traditional distinction between public and private.

Images without names, without an “author” and often as not also without a “spectator”, except for those cases of tragic events which bring them to the fore as observers and chroniclers through whose eyes we can identify perpetrators of terror. Images for the most part useless, however, recorded in an endless cycle delivering unseen images to a huge and chaotic archive which characterizes our contemporary visual culture.

An iconic archive which in recent years has become a hunting ground for artists who, rather than produce new images, have preferred to choose the road of borrowing existing images: editing, détournement, in an attempt to reveal the different rationales of power/knowledge that underlie the many forms of visualization that abound in today’s culture.

In these pages we will examine some of the possible modes of artistic intervention in these images, commenting in the process on the work of contemporary artists who have shared an interest in the fascination and the dangers of the surveillance camera.

(Tratto da/from: NB. I linguaggi della comunicazione, Foreste urbane, N.3, Anno IV, Logo Fausto Lupetti Editore, Milano 2012.)