Una città senza nome

A nameless city

Dare un nome alle cose è molto importante. È importante per gli esseri umani – ognuno si dà o gli viene dato un nome, elemento riassuntivo dell’identità dell’individuo – come lo è altrettanto per le città.

Elias Canetti, grande autore del Novecento, afferma addirittura che è soltanto quando una cosa ha un nome che esiste pienamente. In qualche modo, ciò è in sintonia con la tradizione originaria del pensiero giudaico-cristiano: nel Vangelo di Giovanni si legge: “in principio era il Verbo” e, ancora, “il Verbo era presso Dio”, “il Verbo era Dio”. E, se il verbo è Dio, l’atto della creazione coincide col fatto che si nomina una cosa. Se la cosa non ha un nome, la cosa non esiste.

Cosa c’entra questo con la città? Io sono romano e Roma ha un mito fondativo esemplare i cui protagonisti sono Romolo e Remo, una coppia di gemelli che si rifà alla mitologia di Castore e Polluce, dei quali soltanto il primo era immortale mentre l’altro era destinato a morire: è dunque ovvio che Remo debba soccombere a Romolo. Nel momento in cui Romolo dà un nome alla città, recintandola, il fratello lo irride saltandone le mura, che sono ancora delle mura virtuali.

La città, un tempo, era facilmente identificabile in virtù dell’esistenza di mura: le ultime grandi mura di città che sono state abbattute sono – se non sbaglio – quelle di Pechino demolite per volere di Mao Zedong negli anni Cinquanta, con l’affermarsi della rivoluzione cinese e la proclamazione della Repubblica Popolare.

Da allora, in poche altre città del mondo è accaduto lo stesso. Mao Zedong proclamò – se non ricordo male, perché queste memorie marxiste sono ormai quasi sepolte, più o meno volontariamente – che abbatteva le mura di Pechino affinché la campagna potesse entrare nella città. Di fatto, è avvenuto l’esatto contrario: la campagna è stata invasa dalla città. E, al di là delle rivoluzioni cinesi, oggi l’assenza di mura è una caratteristica fondamentale di qualsiasi città.

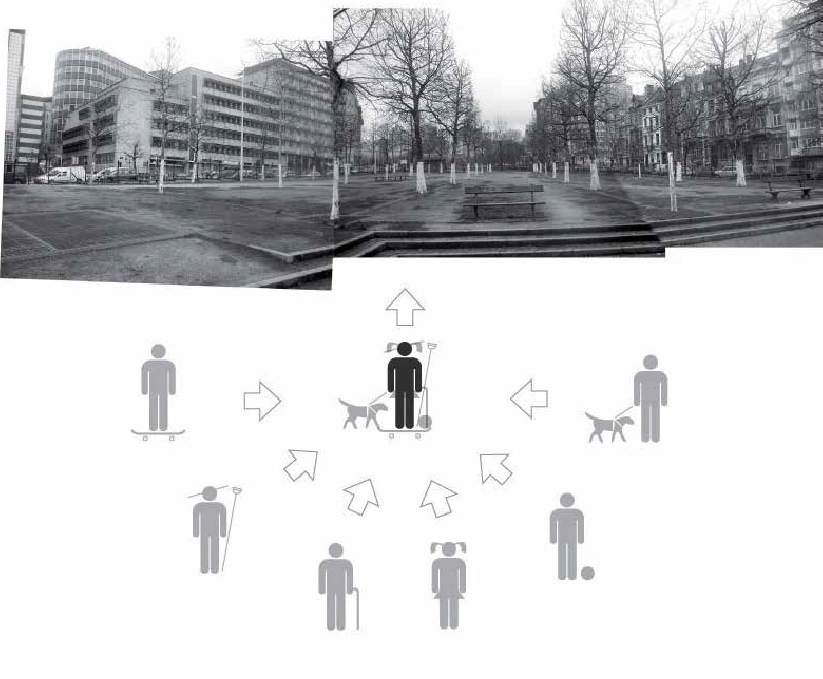

Anche in Puglia, se pensiamo ad Araldo di Crollalanza e alla bonifica delle terre incolte, possiamo constatare che è successo esattamente il contrario: l’urbanizzazione ha occupato il territorio della campagna. Nel 1940, nel quadro della bonifica integrale, mio padre Roberto ha costruito insieme a Giorgio Calza Bini la città di Incoronata, vicino Foggia. Ebbene oggi è la città di Foggia che si è espansa a tal punto da raggiungere la città di Incoronata, non il contrario. La città contemporanea, dunque, non può essere delimitata, ma – allo stesso tempo – non sappiamo più cos’è ‘città’. Se andiamo in macchina da Rimini a Pescara, ci troviamo davanti allo stesso continuum di costruito, che non consente più di distinguere tra ciò che è urbano e ciò che non lo è. Tornasse in vita Engels, non ci capirebbe più granché! Il conflitto tra città e campagna si è risolto con la liquidazione della campagna. Ma c’è anche un’altra osservazione da fare: se da un lato la città si dissolve perdendo compattezza e diventando un unicum che inghiotte la campagna, dall’altro, le mura delle nostre case (abitazioni domestiche, luoghi per molto tempo considerati inviolabili e fondamento dell’esistenza privata dell’individuo) vengono sistematicamente penetrate dalla televisione e da internet. Spettacolarizziamo volontariamente la nostra dimora e la mettiamo in collegamento col mondo. Allo stesso tempo, però, si osserva uno strano fenomeno: lo spazio pubblico si sta privatizzando. Abito a Trastevere da molti anni ed è ormai sempre più frequente che incontri amici andando al supermercato piuttosto che in altri luoghi. Una volta al Dì per Dì, un’altra alla Standa; più difficilmente passeggiando per una piazza. Sento che i luoghi pubblici si stanno restringendo, se non dissolvendo. Ad esempio, il teatro in Trastevere è diventato un cinema e quanto tempo ancora potrà resistere come cinema? I cineclub di Trastevere sono quasi tutti chiusi.

Contro questo, io – che sono un’animale urbano – sostengo con convinzione che dobbiamo abitare di più i luoghi pubblici. C’è una battuta-chiave di Eduardo De Filippo in Napoli Milionaria, probabilmente il suo testo più bello: Riccardo, il ragioniere che è stato sfrattato da Amalia perché “se non puoi pagare l’affitto devi andartene” (siamo nel negli anni Quaranta ma, forse, la situazione non è poi così tanto diversa…), risponde: “Un tempo la casa era nu poco tutta la città…ma cambiare casa adesso, che appena uno esce di casa si sente come uno straniero?”. Oggi invece soltanto la nostra casa, possibilmente di proprietà, anche se violata sistematicamente dalla televisione ci sembra il luogo dove possiamo sentirci sicuri. Appartiene sempre di più al passato il sentimento che la nostra casa non si fermasse all’alloggio, che la vera casa sia, almeno un poco, tutta la città.

Io, ripeto, sono un animale urbano. Sarà per il fatto che sono nato durante la guerra e che i miei primi ricordi sono quelli dei bombardamenti che di notte ci costringevano a scendere nei rifugi, lasciando in me un senso di insicurezza riguardo alla propria casa. Ho cominciato a vivere senza paura nel momento in cui i bombardamenti sono cessati e subito ho sentito fisiologicamente come “abitazione”, come luogo in cui mi sentivo sicuro, tutta la città di Roma. E per essere preciso, prima il mio quartiere, poi tutta la città. Sono cresciuto proprio come un animale urbano liberato dalla gabbia e credo che questo mi abbia poi aiutato a immaginare l’Estate Romana: un progetto in controtendenza, in un periodo in cui tutti invitavano a chiudersi in casa per paura del terrorismo, ho invitato la gente ad uscire. Molti giovani che probabilmente rischiavano di andare a ingrossare le fila delle brigate combattenti per una causa sbagliata, voglio credere che, divertendosi alle maratone cinematografiche di Massenzio e agli altri appuntamenti dell’Estate Romana, abbiano cominciato a capire che lo scopo fondamentale della vita non è ammazzare il nemico, ma viverla. E questo, credo, dovremmo ricordarcelo anche oggi, in una situazione piena di tensioni che, per molti versi, somiglia a quella della fine degli anni Settanta. Soprattutto quando la parte che odia si autoproclama il partito dell’amore. Quasi come nell’invasione degli Skrull nell’Universo Marvel, che avviene all’insegna del messaggio “lui ti ama”. Quando lo sento dire riferito a quell’uomo, mi preoccupo: non credo che lui ci ami più della Regina degli Skrull che voleva distruggerci. E ho paura.

In questa situazione, credo sia importante ricordare a tutti noi che la vera casa di un essere umano è, almeno un poco, anche la città. Dobbiamo avere la capacità di ridare un nome alle cose, di ridare alla piazza il valore della piazza, di restituire ai luoghi d’incontro (cinema, teatri, etc.) il proprio significato. Non è una cosa facile.

Il lavoro progettuale che si fa sui loghi è molto bello. Ma un un brand non potrà mai sostituire la città. Quello che dobbiamo realizzare è un progetto più complesso. Ricordo, per esempio, fenomeni strani accaduti a Roma: prima ancora del periodo in cui la Capitale è stata riempita di cartelli con l’indicazione “Auditorium” – meravigliosa dimostrazione di come Freud avesse letto con acutezza la fragilità della nostra psiche, sindaci compresi… – ci fu il periodo in cui chiunque arrivasse a Roma, da qualsiasi parte provenisse, trovava il cartello che indicava “Stadio”. Non si parla male di Carraro perché è come sparare sulla Croce Rossa ma, siccome nel 1990 c’erano i Mondiali di Calcio in città, il sindaco immaginava che Roma sarebbe stata invasa da una folla di turisti che domandava ansiosa: “Dov’è lo stadio?” e, senza nemmeno posare le valigie in albergo, si riversava direttamente all’Olimpico a vedere le partite di calcio!

Ma analoghe deformazioni le ha avute anche un altro sindaco di Roma, proprio quello che ha preso il posto di Carraro: Francesco Rutelli, che ha bandito un concorso intitolato “Cento piazze”. Come se il problema delle piazze romane fosse quello di avere un architetto in più, di segnare col travertino il ciglio delle aiuole, di ripavimentare il selciato con i sampietrini, di introdurre nuovi elementi di arredo urbano o di rifare il disegno dei lampioni. Questa è una cosa che non funziona, che non può funzionare. Perché il problema dello spazio pubblico non è una questione che riguarda solo l’architetto, non è un problema tecnico. È una questione che riguarda invece il cittadino, la capacità di noi tutti di dare allo spazio pubblico il significato di spazio pubblico. È un problema di visione e di progetto politico.

Che cosa dobbiamo fare? Io non ho la ricetta. Non sarei in grado di proporre oggi una soluzione. E credo che anche quella da me proposta per Roma alla fine degli anni Settanta era legata a tante cose che non ci sono più o che, comunque, sono molto cambiate. Ad esempio, non essendoci ancora la televisione privata, nasceva magari questa grande nostalgia per un film che si era visto e che poi non si poteva facilmente rivedere. Una nostalgia che oggi non è così forte, perché posso recarmi in videoteca – o in altro posto simile – e comprarmi il mio DVD per guardarmelo a casa quando voglio. L’effimero dell’Estate Romana adesso non basta e, del resto, non ha mai voluto essere un modello. Bisogna trovare un’altra cosa, inventare qualcosa di nuovo. Credo che dobbiamo muoverci pensando con una mentalità che oserei definire “situazionista”. Penso che Guy Debord abbia ragione: in un’epoca in cui i progetti sono deboli, bisogna progettare le situazioni. È sulle situazioni che si può intervenire. E si può intervenire soltanto se si riesce mantenere il distacco dai coinvolgimenti viscerali, se si riesce a prendere la distanza dalla propria maschera sociale per tentare, in questo modo, di affermare una propria identità non conformista. Penso alla “rivolta” di Albert Camus.

Non si tratta di un fenomeno che interessa soltanto l’Italia, di questo dobbiamo esserne consapevoli. Nel 1987 sono stato invitato dall’amministrazione della città di Los Angeles. Arrivato, ho trovato grandi rassegne stampa che parlavano di un certo Nicolini, un comunista, che faceva uscire la sera la gente a Roma, nel periodo del terrorismo. Mi avevano chiamato per questa ragione: volevano che la gente uscisse la sera, anche a Los Angeles. Dopo un mese di soggiorno, in cui ho girato tutte le parti di L.A. (dalle watts Towers di Simon Rodia alle prime case in cemento armato di wright, da Santa Monica al Disney Auditorium) ho tenuto un simposio intitolato “Los Angeles after dark: dream or reality?” Alla fine, ho risposto: “Nightmare”. Questa era l’unica possibilità per una città che concepiva lo spazio pubblico soltanto come un percorso, come luogo di passaggio verso non-luoghi in cui fermarsi. Una metropoli dove tutto era rigorosamente separato: i coreani dai cinesi, gli afroamericani dai messicani… Infatti, soltanto un anno dopo la mia fallimentare visita come possibile medico (non mi sono mai saputo organizzare bene dal punto di vista professionale…) sono scoppiati i disordini di Los Angeles. Questo per dire che i problemi che abbiamo in Italia ci sono in tutte le parti del mondo. Anche in Francia, per esempio. Lì c’è una politica assimilazionista: tendenzialmente l’immigrato non è guardato come un pericoloso criminale che “abitualmente delinque”, ma nelle periferie di Parigi e di altre città si è comunque creata una situazione di rivolta urbana. Io conosco bene la banlieu parigina e, dal punto di vista dei servizi, non c’è paragone con quella di Roma: Nanterre e Aubervilliers sono quartieri dove hanno sede teatri nazionali; Bobigny, che è meno conosciuta, ha comunque un complesso di sale teatrali e spazi culturali straordinario dove hanno allestito i loro spettacoli autori come Lepage e Peter Sellars (tanto che il Petruzzelli – cui auguro una grande ripresa – ne avrà da fare di strada prima di arrivare allo stesso livello). Nonostante questo, anche lì, i disordini ci sono stati.

È un problema molto complicato. Che può fare un progettista? Evitare di bloccarsi sulle pregiudiziali ideologiche, di irrigidirsi in narcisistici dilemmi. Creare invece situazioni. E magari capire che alcuni modelli, un tempo accreditati, sono ormai falliti. Com’è fallito, ad esempio, il modello della città d’autore. Brasilia è stata costruita su una visione di S. Giovanni Bosco: il missionario aveva sognato che la capitale del Brasile sarebbe stata costruita al centro geografico esatto del Brasile. E così è stata fondata il 21 aprile (giorno in cui ricorre il Natale di Roma) del 1960, Anno Santo. Ci sono andato nel 1982, in occasione di un progetto dell’Estate Romana, inseguendo il ministro italo-brasiliano che avrebbe dovuto finanziare il viaggio a Roma della batteria Imperio Serrano, la scuola di samba che quell’anno aveva vinto il Carnevale di Rio. Ebbene, non l’abbiamo trovato né a Rio de Janeiro né a Bahia né, tanto meno, a Brasilia ma a San Paolo. A Brasilia abbiamo invece incontrato il Ministro della Cultura, il quale ci ha ricevuti in uno dei bellissimi edifici della città e durante l’incontro ci ha confessato: “Quant’è difficile abitare in un’opera d’arte!”. E aveva ragione: è veramente difficile abitare in un’opera d’arte! Le città d’autore falliscono, nonostante le architetture eccezionali. La città non ha – e non può avere – il carattere della città d’autore. Questo significa anche che le stesse città d’arte sono in crisi: più Roma che Bari. Dove c’è città d’arte spuntano dappertutto – inopportune e impertinenti – le griffe, i brand. Forse sta svanendo quel periodo in cui si è creduto di poter costruire delle città irreali, come Dubai o Abu Dhabi.

Si sta diffondendo però la tendenza a comportarci come cyborg: oggi, casa è dov’è il nostro cellulare. Se si smarrisce il telefonino si perdono gli indirizzi, è una catastrofe, come perdere il computer. Quando sento parlare di non-luoghi, penso anche al fatto che pochi luoghi posseggono tanta identità quanto le fermate della metropolitana di Mosca realizzata da Stalin e che pochi luoghi hanno invece così poca identità dei centri commerciali moscoviti costruiti dopo la caduta del comunismo. C’è qualcosa che non funziona: a dirla tutta, dovrebbe essere esattamente il contrario.

Vorrei concludere partendo da una riflessione da architetto: il Modulor di Le Corbusier, teoria di scala delle proporzioni concepita nel secondo dopoguerra, in fondo rappresenta la volontà di evocare l’armonia di forme della sezione aurea, e dunque un estremo tentativo di ritornare alla cultura classica, quel passato meraviglioso che abbiamo sempre amato.

Ho avuto una formazione culturale assolutamente sbagliata: mi sono formato con i libri della BUR, la Biblioteca Universale Rizzoli, perché costava poco e pubblicava tante cose. Ma ne ho desunto anche il pregiudizio – non so bene perché – che un testo fosse tanto più bello, quanto più fosse antico. Così ho cominciato la mia carriera di lettore – sebbene capendo pochissimo all’inizio, dati i miei dodici anni – leggendo Cicerone, Eschilo, Sofocle, Monsignor Della Casa, La Secchia Rapita del Tassoni, il Machbeth di Shakespeare, insomma tutti i grandi classici. Cosa c’è di più bello la sera per rilassarsi del leggere un canto de’ La Gerusalemme liberata? È un’opera bellissima e se non l’avete ancora letta lo dovete fare! Una meravigliosa storia d’amore tra Armida e Rinaldo. Non come quella tra Clorinda e Tancredi che per amore si ammazzano, con grande piacere di lui nel battezzare l’amata morente: mi vengono i brividi quando ci penso…Nella Gerusalemme liberata, invece, Armida addirittura dice che chi la ucciderà avrà il suo corpo e alla fine – e credo sia questa la vera ragione per cui il povero Tasso è stato sbattuto in prigione – i due se vanno via felici e contenti: Rinaldo prende in sella Armida, la pretesa maga pericolosissima, avviandosi a conquistare un nuovo regno. Questo per dire che la cultura classica è bellissima, come si fa a non amare le proporzioni? Vorrei davvero che l’uomo fosse misura di tutte le cose. La mattina, quando posso, faccio ginnastica e cerco di mettermi in posizione ricordando Cesare Cesariano, Vitruvio, il cerchio, il quadrato, il mio ombelico come l’epicentro della misura proporzionale… C’è un articolo molto bello di Giuseppe Vaccaro, architetto straordinario, in cui afferma che è bellissima l’idea di Modulor avuta da Le Corbusier, però in architettura – a differenza che in musica – le proporzioni non seguono una legge prestabilita: quando un uomo entra in una chiesa, in un teatro, o quando cammina per una strada o attraversa la propria abitazione, non segue lo stesso percorso, non lo ripete identico tutte le volte. E allora? Dove vanno a finire questi rapporti proporzionali su cui ci ha tanto intrattenuto Le Corbusier? Sono rapporti che si sovrappongono all’uomo e che compaiono per frammenti, sono valori estetici in qualche modo estranei agli aspetti essenziali dell’esperienza reale. Dunque, a questo punto, dovremmo dimenticarceli: io dovrò smettere di leggere la Gerusalemme liberata e tutti noi dovremmo mettere in soffitta l’idea che l’uomo è misura di tutte le cose. Ecco che, allora, ritorna Elias Canetti: perché se l’uomo non è misura di tutte le cose, dobbiamo indagare su una cosa straordinaria, ovvero, l’individuo nel momento in cui si smarrisce. Canetti ricorda un’esperienza vissuta a Vien- na quand’era giovane, una vicenda tristemente ricorrente: la polizia aveva sparato sugli operai in rivolta.

Canetti partecipa al corteo di protesta che, a un certo punto, prende la direzione del Palazzo di Giustizia e finisce per incendiarlo.

Da allora, Canetti, si terrà sempre lontano dalle manifestazioni di massa (cosa che non c’è bisogno di fare, perché si può benissimo partecipare ai cortei senza necessariamente arrivare ad appiccare incendi…). Riflettendo su quanto aveva vissuto in prima persona, rileva che c’è una tendenza della massa a inglobare in sé l’individuo. Ma quando parliamo di luogo pubblico, non dobbiamo intendere solo quello dell’adunata o della manifestazione (magari quella in cui ci si stringe al compagno per sentirsi una sola cosa): il luogo pubblico è quel luogo in cui si può stare con quella stessa libertà con cui scegliamo il percorso quando entriamo in un posto.

Su questo tema, molte cose sono state pensate e sperimentate: basti pensare a tutta la tradizione surrealista, alla dérive, etc. A partire da Walter Benjamin, sono state scritte delle cose molto belle; un mondo senz’altro straordinario, ma forse passato. Partendo sempre da questo punto di vista, oggi, che cosa possiamo fare? Come possiamo muoverci nella città con la stessa libertà con cui scegliamo il percorso in un edificio? Questo è il problema che tutti dobbiamo porci: architetti, sociologi, urbanisti… Dobbiamo riuscire nuovamente a creare un fondamento comune che ci unisca consentendoci tutta- via anche il conflitto. Perché spazio pubblico significa valori condivisi, e dunque significa Costituzione, significa civiltà. Se non c’è spazio pubblico, tutto questo muore. Dobbiamo muoverci in questa direzione, anche se davanti a noi abbiamo due grandi ostacoli che sono già stati descritti molto bene da due straordinari scrittori del secolo passato: George Orwell e Aldous Huxley. In 1984, il primo ci ha fatto riflettere sulle insidie del Grande Fratello.

Il secondo ha descritto l’ancor più pericoloso e minaccioso “Meraviglioso nuovo mondo” (The brave New World), preannunciando con grande acutezza quale sarebbe stata la prigione per gli uomini del suo futuro (che coincide col nostro presente): il piacere. Nell’epoca spaventosa immaginata da Huxley, l’umanità è soggiogata dall’essere continuamente stimolata a soddisfare la bassezza dei propri desideri, è imprigionata all’interno del circuito di pulsioni e di vizi.

La società smette così di mettere in discussione il sistema di potere che la governa, abbandona l’idea di reclamare una di- versa organizzazione della società: l’uomo è tanto felice da non riuscire più a progettare. I tempi sono maturi per un’invasione Skrull, al grido di “Lui vi ama”.

[english]

From the chimera to the phoenix, from the old ENI logo (…) If the city dissolves, loses its compactness and at the same time becomes a continuous built environment that swallows up the countryside; in the same way the walls of our homes, of our domestic space, that place for so long considered inviolable, the foundation of the private existence of the individual, our homes are constantly penetrated by television, as well as by the Internet. we voluntarily use our homes as spectacle, connecting to the entire world. At the same time, we see a strange phenomenon, in which public space becomes private; I have lived in Rome, in the Trastevere neighbourhood, for many years, and I meet friends more frequently in a supermarket. (…) I’ll say it again – I am an urban animal. Maybe it’s because of when I was born, during the war, so my first memories are of the bombings that forced us into the shelters during the night (and of course this experience created a sense of insecurity even in my own home). I began to live without fear when the bombings stopped; at which point I suddenly felt that all of Rome was my home and I was safe there. To be exact: first came my neighbourhood, and then came the city. I grew up just like an urban animal freed from its cage; I think this is what brought about my idea for the Estate Romana…which was pretty important, because at a time when everyone was told to stay at home because of the threat of terrorism, I invited people to get out and about. (…) Public space is a place where one can enjoy the same freedom with which we choose a path when we go somewhere. Much has been done on this theme: think of the surrealist tradition, the dérive, etc. Walter Benjamin wrote wonderful things about an extraordinary world, probably gone. What can we do today, following this same point of view? How can we move about our city with the same freedom with which we would walk through a building? This is the question we must ask ourselves, whether we are sociologists, architects or just the man in the street…Because we must find a common ground which unites us, offering security as well as room for diversity…Because we need to define public space; what does it signify? Shared values, therefore it signifies creation, it signifies civilization. If there is no public space, all of this dies… becomes like opinions on some television talk show in which everyone competes to see who can yell loudest. Of course, this is very, very far from the search for truth.

(Tratto da: NB. I linguaggi della comunicazione, Foreste urbane, N.3, Anno IV, Logo Fausto Lupetti Editore, Milano 2012.)