Don’t brand the city

Intervista a Ruedi Baur

Spesso in Italia si disserta sulla mancanza di una pianificazione unitaria, si denuncia l’assenza di adeguate forme di marketing territoriale o si rimprovera la trascuratezza della comunicazione visiva urbana. La città rappresenta forse l’ennesimo prodotto in vendita nel mercato competitivo del branding urbano?

È una questione che mi sta molto a cuore e con cui mi confronto quotidianamente nell’esercizio della mia professione. Credo che si tratti di una riflessione obbligata per chi, come me, è chiamato a intervenire sui luoghi pubblici. La prima osservazione da fare è che nessuno di noi può non dirsi cittadino e che qualsiasi città, per definizione, deve essere prima di tutto uno spazio condiviso e fruibile da tutti. La mediocrità che contraddistingue oggi gran parte dei paesaggi urbani, a mio avviso, è sostanzialmente imputabile alle logiche commerciali che debordano al di fuori del loro contesto originario, l’unico in cui possano dirsi accettabili: lo spazio privato. Sempre più, invece, si sta configurando una situazione davvero paradossale: i luoghi pubblici diventano sfacciatamente marketing oriented, mentre gli spazi commerciali privati hanno la presunzione di diventare luoghi di servizio pubblico. Ma, attenzione, non facciamoci ingannare dalle apparenze: la realtà dei fatti dimostra che il marketing è esattamente l’opposto della democrazia. Tutte le esternazioni del marketing sono riconducibili, più o meno dichiaratamente, a un unico obiettivo finale: la vendita di un prodotto. Penso che le modalità comunicative dettate da interessi puramente commerciali siano assolutamente in contrasto con le forme di relazione e di condivisone sociale che dovrebbe essere garantite dall’ambiente cittadino. Trovo che questo modo di rivolgersi al cittadino con la precisa volontà di volerlo indirizzare verso certe idee nasconda una pericolosa carica di aggressività.

Il marketing esperienziale di matrice statunitense che ha segnato la trasformazione dei centri commerciali in cattedrali del consumo e parchi del divertimento, sembra anche all’origine della diffusa spettacolarizzazione dello scenario urbano. Nella messa-in-scena della comunicazione visiva e degli allestimenti segnaletici, cosa mette al riparo dal kitsch e dall’effetto luna park?

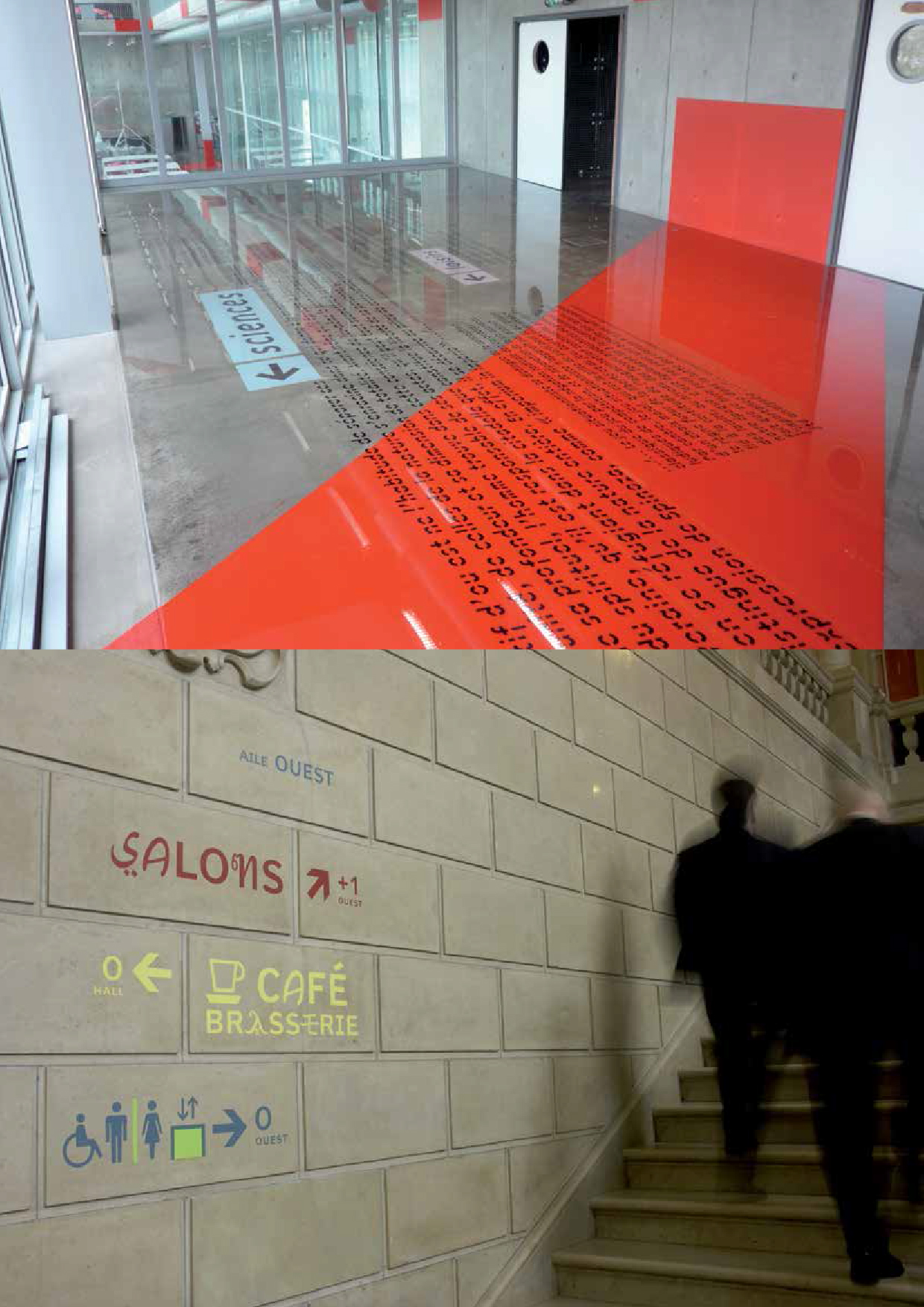

Fondamentalmente, penso che il fattore discriminante sia l’atteggiamento che si mantiene rispetto all’identità del luogo. A fare la differenza, è soprattutto il legame con il contesto. Non sono affatto contro l’aspetto scenografico dell’identità visiva, come testimoniano molti miei interventi in ambito urbano e pubblico. La messa-in-scena diventa però poco interessante nel momento in cui diventa una falsa copia della realtà. Quando, cioè, l’intenzione è quella di riproporre atmosfere tipiche di altre città o di allestire un ambiente come riproduzione di un altro. In questi casi, si tratta di pura seduzione e di sterile compiacimento estetico. Purtroppo, oggi, la tendenza è esattamente questa. E il rischio di ricondurre tutto alla categoria di parco d’attrazione è molto frequente. Sono ben consapevole che, rispetto al passato, è necessario arrivare agli utenti degli spazi pubblici in maniera più forte e incisiva, ma è altrettanto necessario trovare il giusto registro espressivo. Così cerco sempre di entrare prima di tutto in relazione emotiva con i destinatari dei miei interventi, nella consapevolezza che gli spazi pubblici devono essere luogo di condivisione, e non di imposizione. Perché nessun ambiente pubblico è fatto per essere venduto. La linea di confine è difficile da individuare, ma deve pur continuare ad esserci qualcosa che ci consenta di percepire chiaramente che ci troviamo in un luogo pubblico, e non in uno spazio artificiale di vendita. Ogni volta che viene commissionato un progetto allo studio Intégral, la prima cosa che facciamo è cercare di comprendere i bisogni e le necessità che gli utenti reclamano in quel determinato ambito d’intervento: un’approfondita fase di contestualizzazione è la premessa di qualsiasi nostra scelta progettuale. L’obiettivo che perseguiamo è di dare luogo a delle soluzioni direttamente riconducibili alla specificità del posto e alla sua identità pregressa. Un approccio che, di fatto, va in direzione diametralmente opposta alla replicabilità seriale di gran parte degli allestimenti degli attuali spazi commerciali: punti vendita assolutamente impermeabili alle suggestioni esterne, rigorosamente identici a se stessi in qualsiasi città. Al contrario, la mia intenzione è quella di realizzare soluzioni – letteralmente – singolari. La volontà principale è quella di consentire massima libertà di azione alle persone che si trovano ad attraversare quel luogo.

© Ruedi Baur et Ass./Intégral

Se la ricerca e l’applicazione di codici visivi universali deve essere disattesa, quali forme può assumere il linguaggio visivo, in una comunità sempre più multitetnica e multiculturale, per garantire parità di accesso alle informazioni e ai servizi pubblici condivisi?

Nel corso degli anni mi sono convinto che un eccesso di univeralismo è molto spesso controproducente. Credo che la risposta alla necessità di una comunicazione che superi le barriere linguistiche e culturali non si esaurisca unicamente nella sottrazione di segni e nel minimalismo. A mio avviso la sfida è proprio quella di progettare e realizzare interventi in funzione di realtà strettamente contestuali e, quindi, locali; realtà che oggi, beninteso, non possono che essere assolutamente multiculturali. Tuttavia si tratta di soddisfare bisogni che trovano una loro espressione proprio in virtù dell’identità che contraddistingue e descrive lo spazio in cui vengono avvertiti. Tanto che, quasi sempre, la singolarità di questi bisogni è direttamente imputabile al particolare momento di vita collettiva in cui si manifestano. Oppure, sono individuabili in relazione a un contesto talmente circoscritto da essere riconducibile più alla fenomenologia di un determinato quartiere che alla città nella sua totalità. In una stessa realtà urbana possono esserci frammenti di paesaggio diversissimi. Del resto l’Italia vanta una lunga tradizione di cultura visiva che ha sempre individuato come prioritaria la relazione con il contesto e il rispetto del luogo. Ecco, sento di appartenere più a questa scuola di pensiero che all’idea di universalismo elaborata nella seconda metà del secolo scorso dalla Scuola di Ulm. Non c’è bisogno di mostrare a tutti gli stessi segni per essere comprensibili. Sicuramente non è sbagliato proseguire questo genere di ricerche ma, allo stato dei fatti, credo che non abbia senso spogliare i segni delle loro connotazioni evocative ed estetiche nella convinzione che questo ne migliori la leggibilità e ne favorisca la decodifica. Come se in tipografia, ricondotto un elemento tipografico a una famiglia di caratteri, non si tenessero più in considerazione le sue infinite declina- zioni e le innumerevoli combinazioni di dimensione, colore, spaziatura, etc. Trovo che il mondo della grafica attuale sia troppo condizionato da una sorta di dogma diffuso: la ripetizione di elementi sempre identici.

Parli di minimalismo ingiustificato, di povertà espressiva. Ma l’uomo urbano viene raggiunto quotidianamente, senza soluzione di continuità, da sollecitazioni visive…

La necessità di ristabilire un vuoto, uno spazio diastemico, nello spazio grafico è una questione sicuramente da non trascurare. Tuttavia trovo che il design abbia intrapreso la strada sbagliata per governare e gestire il caos: una semplificazione che tende alla sottrazione esasperata, una pulizia formale che diventa estetica dell’asettico. Sicuramente questa condotta è funzionale alla richiesta di standard universali facilmente replicabili; è la risposta ideale alla continua domanda di multipli in questa epoca di globalizzazione. Ma credo che il vero cosmopolitismo coincida, al contrario, con l’accoglienza della molteplicità e della complessità. E credo anche che il ruolo del design sia quello di valorizzare la complessità e di favorire la compresenza armonica di forme differenti. La missione che gli riconosco in ambito urbano è quindi quella di orchestrare l’armonia tra le diverse attitudini compresenti in una stessa città, salvaguardando esigenze e istanze tanto diversificate. In altre parole: il design deve saper relazionare le differenze. Non può esserci un linguaggio polivalente e trasversale riproponibile in luoghi differenti. Il discorso, il dialogo deve essere modulato sulla situazione e, quindi, concepito appositamente per quella particolare sede. So benissimo che viviamo in una realtà globale e che le città devono essere percepite come delle entità metaterritoriali, ma questo non deve avvenire esclusivamente nell’ottica delle strategie di marketing. La mia visione di identità discreta e distinta da salvaguardare non conduce affatto al concetto di esclusività, tutt’altro. L’identità di una città non impedisce agli ‘altri’ di essere attraversata, ma continua a parlar loro della propria storia, del proprio territorio e delle sue evoluzioni future. La questione è: per chi sono concepiti i progetti urbani? Per la politica, per il commercio o per la città? È essenziale sviluppare una vera cultura di solidarietà sociale. Le attività economiche sono certamente importanti, ma rappresentano soltanto un aspetto dello sviluppo di una città. L’attualità rivela che è necessario lavorare soprattutto sulle cattive relazioni e sulle dinamiche tra cittadini.

Quali sono i primi risultati della sua ricerca condotta presso l’ENSAD di Parigi sulle esternazioni del potere politico nell’ambiente urbano, definite scritture cerimoniali?

Abbiamo avuto conferma che le scritture cerimoniali hanno una lunga storia e che in certi periodi hanno segnato profondamente il paesaggio in maniera fortemente politica. Basti pensare che nelle aule delle nostre scuole campeggia ancora oggi il motto repubblicano Liberté, Égalité, Fraternité. Mettendo a confronto questa particolare forma di comunicazione pubblica in relazione ai diversi dispositivi utilizzati si osserva che la qualità espressiva è direttamente proporzionale alla dimensione temporale del medium. Gli esempi più deboli si riscontrano infatti nei siti web: anche le pagine istituzionali delle più grandi capitali europee sono di una mediocrità avvilente, impensabile sui supporti durevoli utilizzati in passato come le inscrizioni. Si tratta di una tendenza al disvalore che caratterizza comunque tutte le attuali esternazioni pubbliche in ambito urbano e stiamo conducendo proprio adesso degli studi per approfondire questo aspetto. Sto osservando con attenzione la mia città per decodificare il modo in cui essa comunica. E quando si comincia a guardare la città in questa prospettiva ci si accorge chiaramente dove la generosità esiste ancora e dove è invece totalmente assente. Purtroppo ho constatato che negli spazi pubblici la generosità è sempre più rara. E la comunicazione stessa manca di generosità. L’atteggiamento delle amministrazioni è assolutamente demagogico e populista, molte esternazioni dei politici fanno davvero paura. Dietro l’ipocrisia di chi ci governa si cela la totale indifferenza verso la distruzione dello spazio pubblico.

Se senza trasformazione non c’è design, allora la qualità del design è direttamente correlata alla qualità della trasformazione che ha saputo generare. È ancora possibile trasformare la città e, di conseguenza, la vita quotidiana dei cittadini che la abitano?

L’urban design non può risolversi in un banale camuffamento dei luoghi. Un ambiente aggressivo si macchia della stessa mediocrità riscontrabile in quegli spazi anonimi e impersonali che vengono definiti non-luoghi. In Francia, le ricerche di Marc Augé si sono occupate a fondo di questi temi, trasformando giustamente il concetto di non-luogo in un paradigma. Ma, a mio avviso, gli interrogativi da doversi porre sono anche altri: dove abita la generosità? dove possiamo sentirci a nostro agio? quali sono i luoghi in cui davvero abbiamo l’impressione di trovarci in uno spazio pubblico, in un ambiente che ci offre un servizio o ci aiuta a fare qualcosa? Sono convinto che l’attitudine alla relazione e alla condivisione di una determinata comunità dipende direttamente dall’identità del contesto ambienta- le: una società si dimostra generosa e partecipativa quando abita spazi generosi e partecipativi, mentre diventa aggressiva ed egoista quando è costretta ad abitare spazi puramente funzionali e privi di qualsiasi altra connotazione. Luoghi che non ci comunicano nient’altro che utilitarismo e che, inevitabilmente, non lasciano alcuna traccia nella nostra memoria. Sembra che di tutto questo, l’attuale classe politica non abbia la minima coscienza.

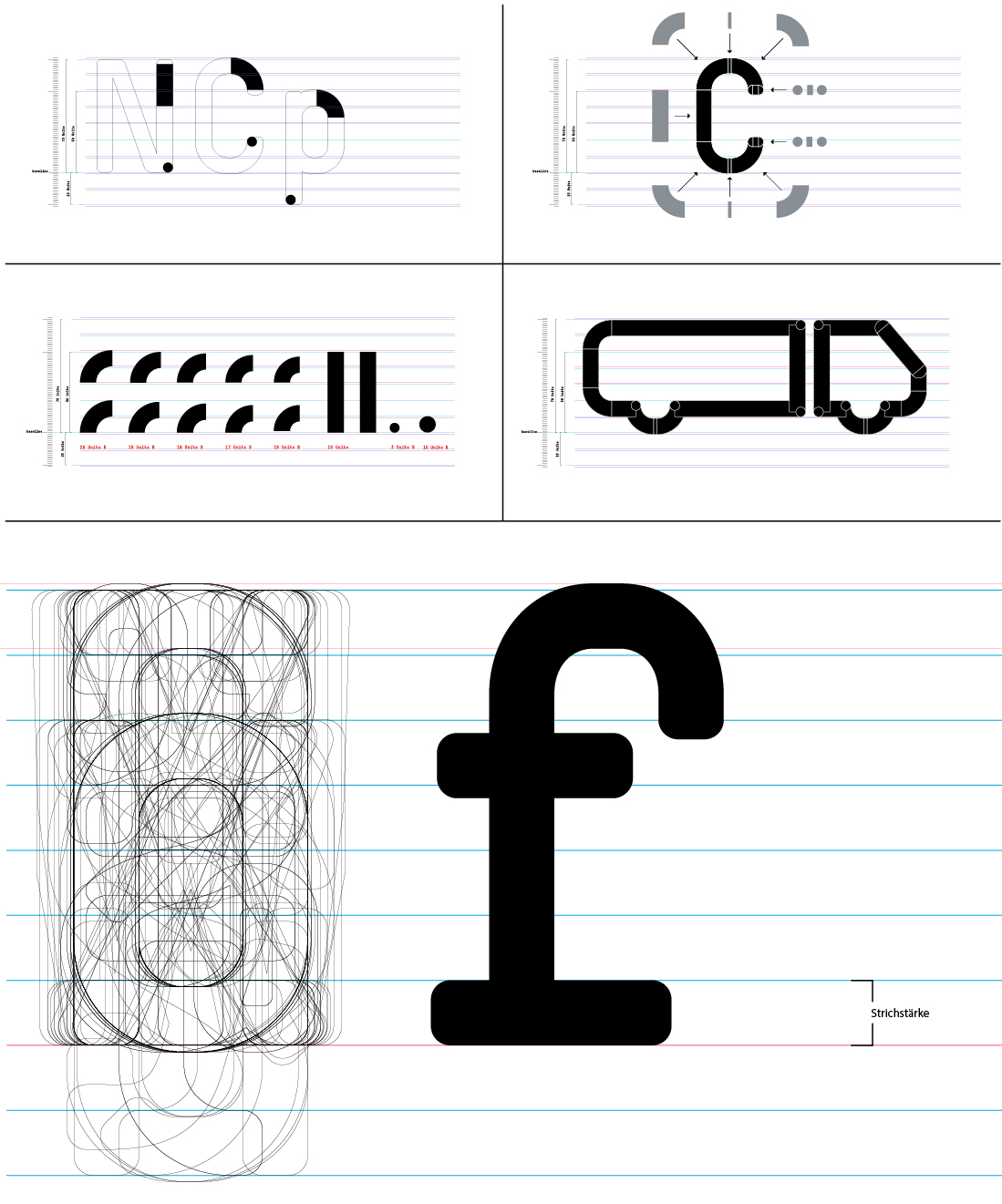

Signage system of Köln-Bonn airport.

© Ruedi Baur et Ass./Intégral

Allora il design per assolvere alla sua funzione sociale deve disattendere le aspettative di assoluto pragmatismo richiesto da certa committenza pubblica e arricchirsi di valori ritenuti generalmente dispersivi e anti-economici…

Se si affronta la questione della segnaletica e dell’informazione visiva secondo un’ottica esclusivamente funzionalista, certamente ci si assicura un immediato riconoscimento internazionale e si raccoglie facilmente il plauso della committenza. Progetti esemplari di un approccio puramente funzionale ma, secondo la mia concezione, troppo legato all’intenzione di voler dare delle risposte dirette e univoche. Interventi che non vanno al di là della funzione istituzionale che sono stati chiamati assolvere. Quindi, anche se complessivamente rappresentano casi emblematici della volontà di razionalizzare al massimo modi e forme della comunicazione, descrivono un’estetica che rischia di degenerare nella perdita di umanità, vera patologia del nostro secolo. Se guardiamo alla storia dell’arte, in- vece, possiamo constatare che maggiore è l’effetto sorpresa e il superamento delle attese, maggiore è la qualità dell’opera e le sue valenze sociali. Vi sono altre cose che è necessario comunicare all’interno di un ambiente pubblico, al di là delle informazioni di servizio. Un aeroporto, ad esempio, oltre ad essere ovviamente un luogo dove ci si reca per prendere un mezzo di trasporto, è anche il primo posto che visitiamo della città straniera in cui siamo atterrati oppure il primo posto che ritroviamo della nostra città. Troppo spesso si tratta di ambienti serializzati e seriosi, di non-luoghi per antonomasia. Sono convinto che l’ambiente aeroportuale deve anche essere territorio di leggerezza. Così nel progetto realizzato per l’aeroporto di Colonia Bonn, humor e dimensione ludica caratterizzano un sistema visivo che disattende tutte le comuni attese di austerità e sobrietà conformi a questo genere di luogo. L’uso del colore e la scelta dei pittogrammi e dei caratteri descrivono un approccio disinvolto, che non teme l’autoironia e il divertimento. Quello che io chiamo visual idiom, ovvero, il risultato della contaminazione tra l’immaginario della città e la cultura del viaggiatore. Ma, riuscire a convincere committenti cresciuti all’insegna dell’economia e del marketing che la parola chiave deve essere generosità e leggerezza, non è affatto semplice. E così, si continuano a produrre luoghi assolutamente artificiali.

[english]

Interview with Ruedi Baur

In Italy we often talk about the lack of a unitary planning, we hear com- plaints about inadequate forms of territorial marketing or the neglect of urban visual communication. Is the city, perhaps, yet another product, an item on sale, in an increasingly more competitive market of urban branding?

It is a question I have very much taken to heart and which I deal with every day in my job. I believe that we all have to think carefully about this issue, all those who, like me, are called upon to intervene in public places. The first observation is that none of us can say they are not a city-dweller, the second is that any city, by definition, has to be, above all, a shared space, to be used by all. Today the mediocrity which characte- rizes most urban landscapes, I think, is basically the result of commercial logic which goes beyond the original context, the only one acceptable – private spaces. Increasingly, however, a really paradoxical situation is taking shape. Public places are becoming shamelessly marketing-oriented, while private commercial spaces claim to be places of public service. But we should be careful not to be fooled by appearances. The reality of the facts shows that marketing is the exact opposite of democracy. All outward manifestations of marketing lead, more or less openly, to a single final objective – selling a product. I think that communicative modes, dictated by purely commercial interests contrast totally with forms of relation and social sharing which should be guaranteed by a city-dweller environment. I find this way of consulting the citizen with the precise intention of directing him towards certain ideas hides a dangerous aggression.

Experiential marketing, originally American, which has marked the transformation of shopping centres into consumption cathedrals and amusement parks, seems also to be behind a widespread spectacularization of the urban scenario. In the mise-en-scène of visual communication and sign systems, what is it that protects us from kitsch and the effect of the amusement park?

I think basically the discriminating factor is the attitude we maintain with respect to the identity of place. What makes the difference is above all the connection with the context. Personally I am not in any way against the scenic aspect of visual identity, as will be seen in many of my interventions in an urban and public setting. However, the mise-en-scène becomes of little interest at the moment in which it becomes a fake copy of reality. I.e., when the intention is that of proposing an atmosphere which is typical of other cities or setting up a scene as a reproduction of another. In these cases, we are talking about pure seduction and sterile aesthetic complacency. Unfortunately, today, this is the tendency. And the risk is that everything gets led back to the category of attraction park. I am well aware that, above all, nowadays, we need to get to users of public spaces in a big way, forcefully but it is equally necessary to find the right expressive register, I myself always try to create an emotional relation with these who are on the receiving end of my work but in the awareness that public spaces have to be places of sharing, not imposition. And that no public environment is made to be sold. The borderline is difficult to detect. But there has to be something which tells us we are in a public place and not in an artificial place, where selling takes place. Every time an intervention is requested from the Intégral study, the first thing I do with my collaborators is try and understand the particular needs to satisfy in relation to that given situation – an in-depth phase of contextualization of the project. The objective we are pursuing is that of finding solutions directly linked to the specificity of the place and its previous identity. A project approach which actually goes in a diametrically opposite direction to the serial replicability of most of today’s commercial spaces – sales points which are totally impermeabile to external suggestions, identical one with the other in any city. On the other hand, my intention is to realise literally singular solutions. The desire is to allow maximum freedom of action to people who find themselves crossing these places.

If research and the application of universal visual codes has to be disregarded, which forms might assume visual language, in a community which is increasingly multi-ethnic and multicultural to guarantee equality of access to information and shared public services?

Over the years I have become convinced that an excess of universalism is, very often, counter-productive. I think that the response to the need for a communication which gets over the linguistic and cultural barriers is not exhausted uniquely in the removal of signs and in minimalism. In my opinion the challenge is that of projecting and realising interventions linked to strictly contextual needs concerning that place. Needs which today, obviously, cannot but be totally multicultural. However, we are talking about needs which find their expression in virtue of the particular space in which they are felt. Almost always the singularity of these needs is directly attributable to the particular moment of collective life which concerns them. Or they are to be singled out in relation to such a circumscribed context that it can be ascribed more to the identity of a given area than to the city as a whole. In the same urban reality there can be completely different contexts. Moreover, Italy boasts a long tradition of visual culture which has always had as a priority relation with the context and respect for the place. So, I think I belong more to this school of thought than the idea of universalism elaborated in the second half of the last century by the School of Ulm. There is no need to show everyone the same signs to be understandable. Certainly it is no mistake to pursue this type of research but, as things are, I think it is useless to strip signs of their evocative and aesthetic connotations in the conviction that this improves their legibility and benefits decodification. As if, in typography, a typographic element were ascribed to a family of characters and we no longer took into account its infinite declinations and the countless combinations of dimension, colour, spacing, etc. I find that the world of graphics today is too conditioned by a sort of dogma: the continuous repetition of identical elements.

You have spoken about unjustified minimalism, espressive poverty. But if urban man is reached on a daily basis, with no interruption, visually solicited…

The need to re-establish a void, a diastematic space, in the graphical space is surely a question we cannot ignore. However, I find that design has taken the wrong road to govern and handle the chaos, a simplification which reaches the sign less, a formal cleaning which becomes aesthetics of the ascetic. Certainly, this conduct responds to the request for easily replicable universal standards, it is the ideal response to the continuous demand for multiples in this era of globalization. But I think that the real cosmopolitanism coincides, on the contrary, with welcoming the multiplicity and the complexity. And I believe also that the role of design is that of favouring the coexistence of multiple forms and valorizing complexity. The mission I recognise in an urban setting is therefore that of orchestrating harmony between the different attitudes coexisting in the same city, safeguarding needs which are so diversified. In other words, design has to relate differences. There cannot be a catch-all and transversal language represented in different places. The discourse, the dialogue has to be modulated on the situation and thus conceived just for that particular site. I know very well that we are living in a global reality and that cities have to be perceived as meta-territorial entities, but this should not happen exclusively in the perspective of marketing strategies. My idea of discrete vision, distinct from safeguarding does not lead at all to the concept of exclusivity, on the contrary. The identity of a city does not hinder ‘others’ from being crossed, it continues to speak to them of its own history, its own territory and future evolution. The question is, for whom are urban projects conceived? For politics, for commerce, or for the city? It is essential to develop a real culture of social solidarity. Economic activity is certainly important but it represents only one aspect of the development of a city. Topical issues reveal that we need to work above all on the bad relations and dynamics between city-dwellers.

What are the initial results of your of research concerning the ‘Cerimonial Writing’ carried out at the ENSAD in Paris on the expressions of political power in the urban environment?

We have had a confirmation that cerimonial writing has a long history and that in certain periods it has left a deep mark on the landscape in forcefully political terms. Just think that in schoolrooms there is still the saying Liberté, Égalité, Fraternité. Looking at this particular form of public communication vis-à-vis the different devices used, we observe that expressive quality is directly proportional to the temporal dimension of the medium. The weakest examples are to be found on websites. Institutional pages too of the great European capitals are depressingly mediocre, unthinkable on the lasting supports used in the past, like inscriptions. This is a negative tendency which characterizes all current public expressions in an urban setting and we are carrying out studies right now which look further into this aspect. I observe my city carefully to decodify the way it communicates. And when we begin to look at the city in this perspective we realise clearly where generosity still exists and where it is totally absent. Unfortunately, I have seen that in public spaces generosity is increasingly rare. And the communication itself lacks generosity. The attitude of public administrations is totally demagogic and populist, so many manifestations of the politicians are really frightening. Behind the hypocrisy of those governing us there is total indifference concerning the destruction of public space.

If, without transformation there is no design, the quality of the design is directly correlated to the quality of the transformation it has generated. Is it still possible to transform the city and as a result, the daily life of city-dwellers living there?

Urban design cannot limit itself to a trite concealment of places. An aggressive environment is stained with the same mediocrity we find in the anonymous and impersonal spaces which are defined non-places. In France, Marc Augé’s in-depth research is concerned with this issue, rightly transforming the concept of non-place into a paradigm. But I think the questions we must ask are others too – where does generosity live? Where can we feel at ease? which are the places where we really have the impression of finding ourselves in a public space, in an environment which offers us a service or helps us to do something? I am convinced that the attitude concening relation and sharing of a given community depends directly on the environmental context. A society shows itself generous and participatory when it inhabits generous and participatory spaces, whereas it becomes aggressive and egoistic when it is forced to inhabit purely functional spaces, devoid of any other connotation. Places which communicate nothing to us other than utilitarianism and which, inevitably leave no trace in our memory. It seems that the current political class knows absolutely nothing about all this.

So, design, to carry out its social function has to disregard the expectations of absolute pragmatism requested by a certain public clientele and enrich itself with values considered generally dispersive and anti-economic…

If we look at the question of sign systems and visual information in an exclusively functionalistic perspective, certainly we are assured immediate international recognition and we easily get the applause of the client. Exemplary projects using a purely functional approach but, according to my conception, too bound up with the intention to provide direct and univocal answers. Interventions which do not go beyond the institutional function which they have been called upon to absolve. If we look at the history of art, however, we see that the greater the success in overcoming expectations and the surprise effect, the greater is the quality of the work and its social qualities. Thus, although on the whole they are emblematic cases in terms of clarity and efficiency, they describe an aesthetics which risks degenerating into the loss of humaneness, the great pathology which afflicts our century. If there are other things we need to communicate within a public environment, beyond service information. For example, besides being obviously a place where we go to, say, take a bus, it is also the first place we visit in a foreign city we have landed in, or the first place we see, returning to our own city. All too often, airports are serialized and serious, non-places par excellence. But I am convinced that the airport environment should also be a territory of lightness. So in the project realised for the airport of Colonia Bonn, humour and a playful dimension characterize a visual system which disregards all the common expectations of austerity and sobriety which conform to this type of place. The use of colour and the choice of pictograms and characters constitute a laidback approach, which does not fear self-irony and amusement. That which I call visual idiom, or the result of contamination between image inventory of the city and the culture of the traveller. But being able to convince the client, who has matured according to economy and marketing standards, that the key word has to be generosity and lightness is not at all simple. And thus, we continue to produce totally artificial places.

(Tratto da/from: NB. I linguaggi della comunicazione, Shake the wor(l)ds, N.1, Anno II, Logo Fausto Lupetti Editore, Milano 2010.)